Das Projekt

Wir sind ImWind und seit drei Jahrzehnten arbeiten wir an einer sauberen und unabhängigen Energiezukunft. Mit dem klaren Ziel einer nachhaltigen Entwicklung planen, errichten und betreiben wir Wind- und Solarparks im Einklang mit Mensch und Natur.

In den Gemeinden Zell am See und Bruck an der Großglocknerstraße sowie im engen Dialog mit der Bevölkerung möchten wir im Potentialgebiet am Schafkopf den ersten Windpark im Pinzgau realisieren.

Die geplante Fläche auf dem Bergrücken zwischen Haneckkogel, Schafkopf und Ebnerscharte bietet dafür ideale Voraussetzungen: Weitläufiges Gelände, günstige topografische Gegebenheiten und gute Windverhältnisse sprechen für diesen Standort.

Geplant sind acht moderne Windkraftanlagen mit je 6 Megawatt Leistung, die entlang des Kamms positioniert werden – mit größter Rücksicht auf Natur- und Artenschutz. Durch den geplanten Windpark können rund 24.700 Haushalte mit regional erzeugtem Grünstrom versorgt werden. So leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit und verringern zugleich die Abhängigkeit von Energieimporten aus dem Ausland.

_Windpark%20Schafkopf-3696x3698.jpg)

Warum ImWind

Bereits seit 2002 betreiben wir auf knapp 1.900 Meter Seehöhe im steirischen Oberzeiring den ehemalig höchsten Windpark der Welt - den Tauernwindpark. Eingebettet in die umliegende Landschaft in Einklang mit der lokalen Flora und Fauna produziert der Windpark jährlich Strom für mehr als 19.000 Haushalte.

Als Pionierprojekt beweist er seit Jahren, dass Windkraftanlagen auch im hochalpinen Raum einen wertvollen Beitrag zur Energiewende leisten – effizient, klimafreundlich und regional verankert. Gleichzeitig hat der Windpark Impulse für den sanften Tourismus in der Region gesetzt: Wanderwege führen zu den Anlagen, Informationstafeln vermitteln Wissen über erneuerbare Energie, und das einzigartige Zusammenspiel von Technik und Natur zieht Besucherinnen und Besucher an.

Das sagen unsere Partner:

„Trotz anfänglicher Zweifel gegenüber Windkraft - noch dazu am Berg - sind nach fast 20 Jahren die Bürgerinnen und Bürger meiner Gemeinden zu wahren Fans des Windparks und der ImWind geworden. Die offene Kommunikationsweise und die faire Zusammenarbeit über diese lange Zeit haben ImWind zu unserem bevorzugten Partner für erneuerbare Energie gemacht.“

- Alois Mayer

Ehemaliger Bürgermeister Region Pölstal

Fakten & Zahlen

8 Windkraftanlagen

Haben eine Nennleistung wie 22% des Kraftwerks Kaprun Hauptstufe

48 Megawatt

Megawatt (MW) Gesamtleistung

24.700

Durchschnittliche Haushalte können so jährlich versorgt werden

2032/33

Mögliche Inbetriebnahme

Mehrwert für die Region

Der Bau und Betrieb eines Windparks bringen vielfältige Vorteile für die Region mit sich. Bereits in der Bauphase werden verstärkt lokale und regionale Ressourcen genutzt – etwa heimische Bauunternehmen, Handwerksbetriebe oder Transportfirmen. Auch die Zahl der Nächtigungen steigt, da viele Expert:innen und Fachkräfte während der Bauzeit längere Zeit in der Region tätig sind.

Finanzielle Vorteile für die Gemeinden

Die Standortgemeinden erhalten jährlich Infrastrukturabgaben vom Windparkbetreiber. Diese Mittel fließen direkt ins Gemeindebudget und ermöglichen Investitionen in Straßenbau, Schulsanierungen, neue Kindergärten oder Freizeit- und Sporteinrichtungen – ein echter Mehrwert für die lokale Bevölkerung!

Tourismus trifft Energiezukunft

Auch der Tourismus kann von einer nachhaltigen Energieinfrastruktur profitieren. Im Pinzgau gibt es bereits positive Erfahrungen mit der touristischen Vermittlung von Energieprojekten – etwa durch Führungen und sportliche Aktivitäten rund um die Kraftwerksgruppe Kaprun. Solche kreativen Vermittlungsformate könnten auch beim Windpark Schafkopf zum Einsatz kommen und so Neugierde und Wissen rund um Windkraft fördern.

Günstiger Strom für alle – durch Bürgerbeteiligung

Nicht zuletzt können sowohl touristische Betriebe und Industrie als auch Privathaushalte durch günstige Strompreise profitieren. Über eine Bürger-Energie-Gemeinschaft besteht die Möglichkeit für 20 Jahre einen fixierten und günstigen Strompreis zu sichern. Das schafft Planbarkeit und bringt echte finanzielle Vorteile für die Menschen vor Ort.

Standort Windpark Schafkopf

.jpg)

Geprüfte Visualisierungen

Untenstehend finden Sie fachlich geprüfte und belastbare Aufnahmen aus den Standortgemeinden. Die Aufnahmen entsprechen der tatsächlichen Erscheinung bei sonnigen und leicht bewölkten Verhältnissen.

Die Visualisierungen werden mit einer von den Behörden und zuständigen Sachverständigen zur Prüfung der Umweltverträglichkeit anerkannten Software (windPRO) erstellt. Die zugrunde liegende Methodik umfasst unter anderem die Georeferenzierung, die Berücksichtigung von Höhenmodellen und Sichtachsen sowie die fotorealistische Integration der geplanten Anlagen in das Landschaftsbild. Darüber hinaus fließen atmosphärische Bedingungen, Beleuchtungsszenarien und perspektivische Verzerrungen in die Berechnungen ein, um eine realitätsnahe Darstellung zu ermöglichen.

Sofern wenige bis keine Anlagen sichtbar sind, hängt dies mit der Distanz der Anlagen vom Blickpunkt bzw. der fehlenden Einsehbarkeit durch die umliegende Landschaft zusammen.

Für eine optimale Darstellung und bessere Erkennbarkeit der Inhalte empfehlen wir die Nutzung am Desktop. Auf mobilen Geräten kann die Anzeigequalität eingeschränkt sein.

Übersichtsplan Visualisierungen

Gemeinde: Zell am See – Nordufer Bootssteg

Gemeinde: Zell am See - SchmittenHöhebahn Talstation

.png)

Gemeinde: Zell am See - Schmittenhöhe Kaiserblick

Gemeinde: Zell am See – Uferpromenade

.png)

Gemeinde: Zell am See – Stadtpark

Gemeinde: Zell am See – Thumersbach

Gemeinde: Bruck a. d. Großglocknerstraße – Gries

Gemeinde: Bruck a. d. Großglocknerstraße – Bahnstraße

.png)

Gemeinde: Bruck a. d. Großglocknerstraße – Bruck Fusch

Gemeinde: Bruck a. d. Großglocknerstraße – Oberreit

Gemeinde: Kaprun – Kaprun

Häufig gestellte fragen

Der Schutz von Wildtieren ist ein essenzieller Bestandteil der Planungs- und Genehmigungsverfahren. Für jeden Windpark werden umfangreiche Artenschutzgutachten erstellt, um mögliche Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse zu bewerten und entsprechende Schutzmaßnahmen zu setzen.

Vogelschutz

Bestimmte Vogelarten, insbesondere Greifvögel und Raufußhühner, werden besonders berücksichtigt. Falls eine Gefahr für die Populationen besteht, werden Schutzmaßnahmen vorgesehen. Bei den Raufußhühnern (Birkwild und Auerwild) bestehen diese Schutzmaßnahmen aus einer farblichen Markierung des Turmfußes zur Kollisionsvermeidung und Verbesserung des Lebensraumbiotopes durch Auflichtung des Forstes.

Fledermausschutz

Fledermäuse fliegen vor allem in der Dämmerung. Daher werden Windräder bei bestimmten Wetterbedingungen oder in bestimmten Zeitfenstern automatisch abgeschaltet, um Kollisionen zu vermeiden. Diese Maßnahmen haben nachweislich dazu beigetragen, das Risiko für Fledermäuse erheblich zu reduzieren.

Laut Studien sind Straßen, Katzen und Glasfassaden für Vögel eine deutlich größere Gefahr als Windräder, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen beachtet werden.

Ein Windparkprojekt ist – wie jedes Infrastrukturvorhaben – ein Eingriff in die Natur. Deshalb unterliegt es besonders strengen gesetzlichen Vorgaben, Genehmigungsverfahren und Umweltauflagen. Im Rahmen einer mehrjährigen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) werden sämtliche potenziellen Auswirkungen auf Natur und Umwelt detailliert untersucht – darunter Flora, Fauna, Wasser, Boden, Klima und Weitere.

Das Prinzip lautet: Nur was der Umwelt nicht schadet, darf auch gebaut werden.

Für das geplante Projekt am Schafkopf bedeutet das insbesondere eine intensive Prüfung der vorhandenen Quellen im Bereich des Bergrückens und seiner Umgebung. Bereits vor Baubeginn, während der Bauphase und auch danach im Betrieb werden hydrologische Parameter wie Durchflussmengen, Wasserqualität, Leitfähigkeit und Temperatur systematisch überwacht.

Sollten dabei negative Auswirkungen auf die Wasserressourcen zu erwarten sein, wird das Projekt in dieser Form nicht genehmigt – der Schutz der Quellen hat oberste Priorität.

Windkraftanlagen erzeugen Schall, doch die gesetzlichen Grenzwerte stellen sicher, dass er für Anwohner unbedenklich bleibt.

Hörbarer Schall

Die Geräuschentwicklung moderner Windräder ist durch strenge Lärmschutzvorschriften begrenzt. Die WHO empfiehlt einen Schallpegel von 40 Dezibel (dB) bei Wohngebäuden in der Nacht nicht zu überschreiten – vergleichbar mit einem Flüstern oder einer ruhigen Wohnstraße.

Infraschall

Infraschall ist Schall mit einer Frequenz unterhalb des menschlichen Hörbereichs. Er kommt in der Natur häufig vor, etwa durch Wind oder Meereswellen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass der von Windrädern erzeugte Infraschall in den üblichen Abständen zu Wohngebieten weit unter der Wahrnehmungsschwelle liegt.

Es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass Windkraftanlagen negative gesundheitliche Auswirkungen haben, wenn die gesetzlich festgelegten Abstände zu Wohngebieten eingehalten werden.

Die Wahrnehmung von Windrädern ist subjektiv. Manche Menschen empfinden sie als Eingriff in das Landschaftsbild, während andere sie als Zeichen für den Fortschritt in der nachhaltigen Energieversorgung sehen.

Planungsrichtlinien stellen sicher, dass Windräder möglichst harmonisch in die Landschaft eingebunden werden. Dazu gehören:

- Mindestabstände zu Siedlungen

- Begrenzungen der zulässigen Höhe je nach Gebiet

- Gezielte Anordnung der Anlagen, um eine übermäßige optische Beeinträchtigung zu vermeiden

Ein Vorteil gegenüber anderen Eingriffen in die Landschaft ist, dass Windkraftanlagen nach Ende ihrer Betriebszeit rückgebaut werden können. Im Gegensatz zu Straßen oder Siedlungen kann die Natur also vollständig zurückkehren.

Die durchschnittliche Lebensdauer eines Windrads beträgt bis zu 30 Jahre. Danach gibt es zwei Möglichkeiten:

- Repowering – Alte Anlagen werden durch modernere, leistungsfähigere und leisere Windräder ersetzt. Dadurch kann mit weniger Anlagen mehr Strom erzeugt werden.

- Rückbau – Die Windkraftanlage wird vollständig entfernt, und die betroffenen Flächen werden renaturiert.

Betreiber sind gesetzlich verpflichtet, Rücklagen für den Rückbau zu bilden. Dadurch wird sichergestellt, dass alte Anlagen nicht ungenutzt stehen bleiben.

Die meisten Bestandteile einer Windkraftanlage, wie der Stahlmast oder der Generator, können recycelt werden.

Die Rotorblätter von Windkraftanlagen bestehen aus glasfaserverstärktem Epoxidharz und Kohlenstofffasern. Am Ende ihrer langen Einsatzzeit werden sie nach den gesetzlichen Vorgaben in einem Recyclingprozess aufbereitet. Dabei werden die Rotorblätter geschreddert und als Zusatzstoff in der Zementindustrie weiterverwendet (faserverstärkter Beton). Auch eine thermische Verwertung ist möglich.

Die Branche arbeitet kontinuierlich an neuen Lösungen, um das Recycling weiter zu verbessern und die Nachhaltigkeit von Windkraftanlagen weiter zu erhöhen.

Ein häufiger Vorwurf gegenüber Windkraftanlagen ist, dass durch den Abrieb der Rotorblätter Mikroplastik freigesetzt wird. Rotorblätter bestehen aus faserverstärktem Kunststoff (meist Glas- oder Kohlefaserverbundstoffe), um eine hohe Stabilität bei geringem Gewicht zu gewährleisten.

Wie viel Materialabrieb entsteht wirklich?

Studien zeigen, dass der Materialverlust an den Rotorblättern durch Erosion, z. B. durch Regen oder Hagel, im Vergleich zu anderen Quellen von Mikroplastik äußerst gering ist.

- Eine Untersuchung in Norwegen ergab einen jährlichen Abrieb von ca. 200 Gramm Mikroplastik pro Jahr pro Windrad bzw. einen Abrieb von 2 kg über 10 Jahre.

- Zum Vergleich: Der Abrieb von Schuhsohlen liegt bei rund 8.720 Tonnen pro Jahr und jener von Autoreifen sogar bei 98.280 Tonnen!

Gibt es Gegenmaßnahmen?

Ja, Hersteller arbeiten kontinuierlich an neuen Beschichtungen und Materialien, um den Abrieb weiter zu minimieren. Zudem werden Rotorblätter regelmäßig gewartet und bei Bedarf repariert, um größere Materialverluste zu verhindern.

Windkraftanlagen müssen aus Sicherheitsgründen mit roten Blinklichtern ausgestattet sein, um die Luftfahrt (z. B. Flugzeuge und Hubschrauber) auf Hindernisse aufmerksam zu machen.

Was ist bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK)?

Die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) ist eine moderne Technologie, die die Lichter nur dann aktiviert, wenn sich tatsächlich ein Luftfahrzeug in der Nähe befindet. Dadurch:

- reduziert sich die Leuchtdauer um bis zu 98 %,

- bleibt der Windpark nachts fast unsichtbar,

- wird die Akzeptanz der Anlagen in der Bevölkerung erhöht.

Wie funktioniert das?

Die Austro Control erkennt ein nahendes Flugobjekt und schaltet die Beleuchtung ein. Sobald das Flugobjekt den Flugraum verlassen hat, wird die die Beleuchtung abgeschaltet.

Ist BNK in Österreich vorgeschrieben?

Ja, derzeit fehlt aber die Ausführungsverordnung der Austro Control. Diese wird für 2025 erwartet.

Fazit: Dank der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung leuchten Windräder nur noch dann, wenn es wirklich notwendig ist. Das verbessert die Nachtruhe in der Umgebung und erhöht die Akzeptanz von Windparks.

Ein seltenes, aber mögliches Ereignis bei Windkraftanlagen ist der Eisabfall von den Rotorblättern. Dieses tritt auf, wenn sich bei sehr niedrigen Temperaturen Eis auf den Rotorblättern bildet. Das Eis kann sich dann bei steigenden Temperaturen oder durch die Bewegung der Rotoren lösen und zu Boden fallen. Solche Vorkommnisse sind in der Regel nur bei sehr kalten Winterbedingungen oder starker Frostbildung zu beobachten.

Eisabfall ist kein Phänomen der Windkraft, sondern kommt alltäglich in unserem Lebensumfeld vor (zB. hohe Gebäude, hohe Bäume, Handymasten, usw.).

Wie wird Eisabfall verhindert?

Moderne Windkraftanlagen sind mit Technologien ausgestattet, die das Risiko von Eisabfall minimieren:

- Heizsysteme in den Rotorblättern verhindern das Anhaften von Eis.

- Drehzahlregelungen sorgen dafür, dass die Rotorblätter nicht bei extrem niedrigen Temperaturen mit hoher Geschwindigkeit drehen, was den Eisaufbau begünstigen könnte.

- Wetterüberwachungssysteme erkennen Frostbedingungen und steuern die Anlagen entsprechend, sodass das Risiko von Eisbildung minimiert wird.

Gibt es Sicherheitsvorkehrungen?

Falls trotz dieser Maßnahmen Eis auf den Rotorblättern entsteht, gibt es Sicherheitsvorkehrungen, die den Eisabfall verhindern:

- Automatische Abschaltung der Windkraftanlagen bei extremen Wetterbedingungen. Der Betrieb wird gestoppt, bevor Eis abgeworfen werden kann.

- Sicherheitszonen um die Windkraftanlagen verhindern, dass sich Menschen oder Fahrzeuge in gefährdete Bereiche bewegen.

Fazit:

Obwohl Eisabfall theoretisch ein Risiko darstellt, kommt es in der Praxis nur selten vor. Dank moderner Technologien und präventiver Sicherheitsmaßnahmen wird das Risiko auf ein Minimum reduziert. Regelmäßige Wartung und eine frühzeitige Wetterüberwachung stellen sicher, dass Windkraftanlagen sicher betrieben werden.

Nein - sogar im Gegenteil! Durch das Aufstellen von Windkraftanlagen in Waldgebieten kann die Gefahr eines Waldbrandes durch Blitzschläge gesenkt werden. Windkraftanlagen haben ein sicheres Blitzableitungssystem - durch ihre Gesamthöhe überragen die Windräder andere Gebäude bzw. Bäume im Wald, weshalb Blitze vorzugsweise in die Anlage einschlagen. Dadurch muss jedes Windrad mit einem Blitzableitungssystem ausgestattet sein. Somit stellt das Windrad sogar einen Blitzschutz dar.

Dem gegenüber steht das Waldbrandrisiko durch eine Windkraftanlage: Ein Waldbrand durch eine Windkraftanlage wird statistisch nur alle 20.000 Jahre ausgelöst.

Zusammenfassen ist also die Waldbrandgefahr durch ein Windrad verschwindet gering und der Blitzschutzfaktor überwiegt.

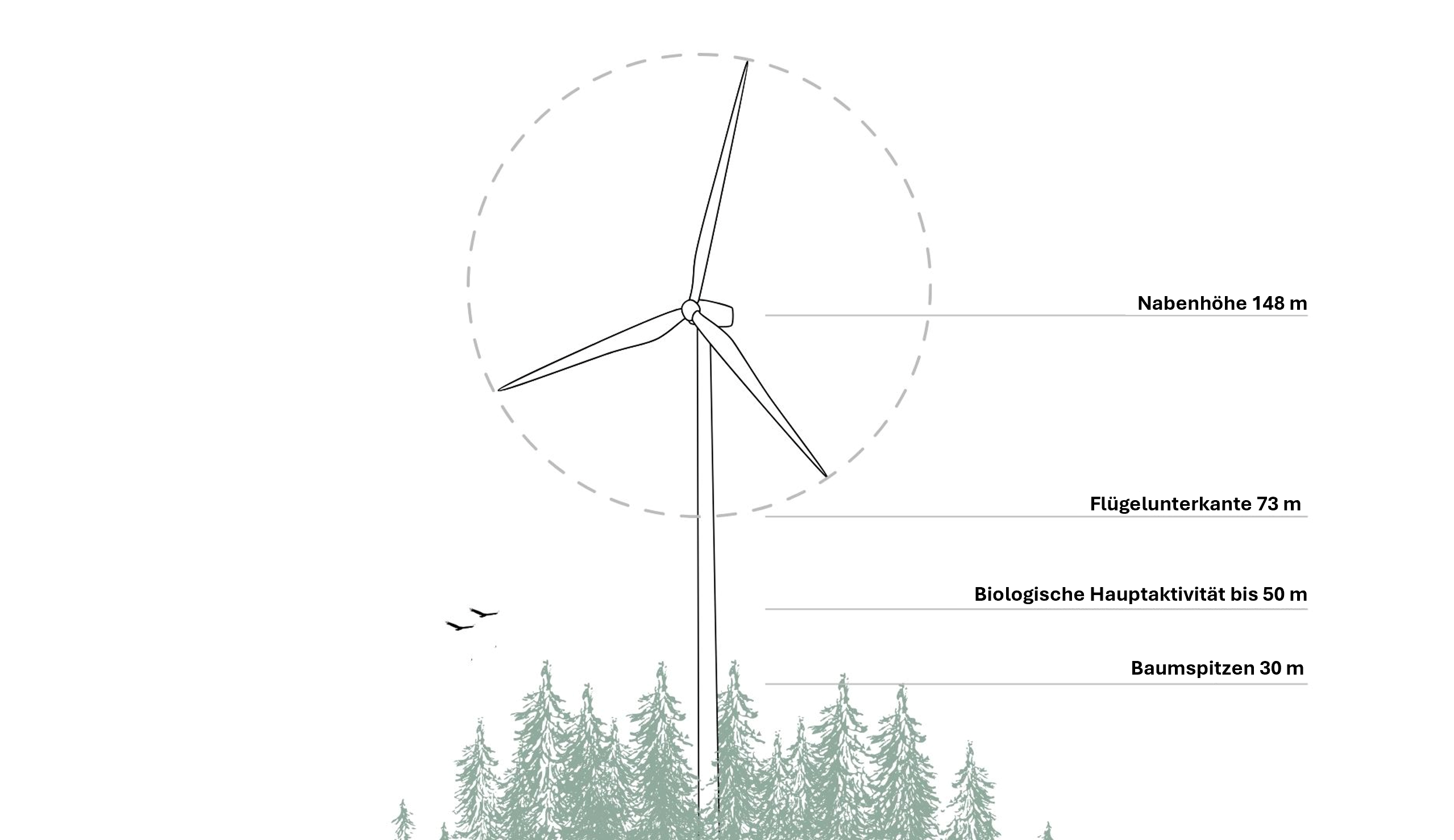

- Der biologische Hauptaktivitätsraum im Wald geht vom Boden bis knapp über die Baumspitzen (also bis ca. 50 m über dem Boden).

- Die Windrad-Flügel Unterkante befindet sich auf mindestens 73 m über dem Boden, dh. es sind mindestens 23 m zwischen biologischem Hauptaktivitätsraum und Windradflügel.

- Im Vergleich zum offenen Land ist im Wald auf der Höhe der Windradflügel weniger biologische Aktivität vorzufinden.

- Gemäß Forstgesetz ist eine Ersatzaufforstung gesetzlich vorgesehen. Damit wird der Wald nicht weniger.

- Der erste österreichische Windpark im Wald wurde bereits 2003 errichtet.

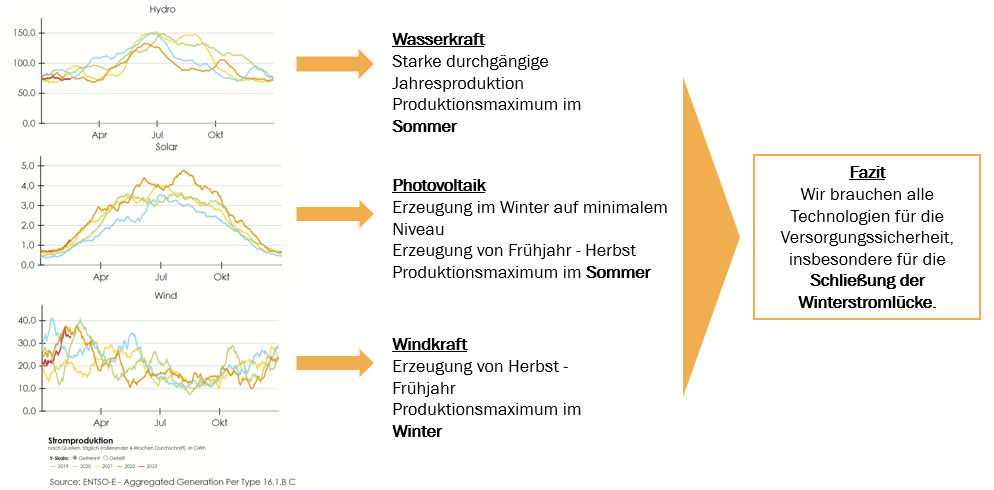

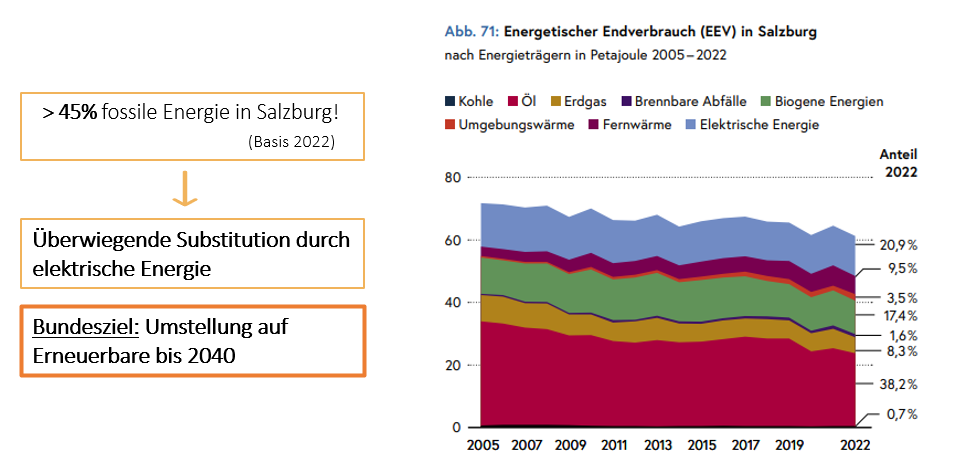

Der Strombedarf Salzburgs wird bilanziell übers Jahr verteilt zu 100 % aus erneuerbaren Stromquellen gedeckt, traditionell ist die Wasserkraft in Salzburg ein starker Treiber und dafür verantwortlich. Allerdings sind sowohl die Wasserkraft als auch die Sonnenergie Sommertechnologien - was bleibt ist die Winterstromlücke. Mit der Wintertechnologie Windenergie kann die Versorgungssicherheit auch über die Wintermonate sichergestellt werden.

Außerdem setzt das Land Salzburg noch rund 45% fossile Energieträger in seinem Endenergieverbrauch ein, die bis 2040 CO2-neutral erzeugt werden sollen. Das heißt der Bedarf an Strom (für die Substituierung von Verkehr, Heizen etc.) aus erneuerbaren Energiequellen wird sich perspektivisch erhöhen.

Ansprechpartner

DI Michael Pölzler

Teamleitung Projektentwicklung Alpin

Email: mip@imwind.at

Laya Trauttmansdorff

Projektleiterin Projektentwicklung Alpin

Email: ltw@imwind.at